【吉祥寺・久我山】アサーティブフィットネス、パーソナルトレーナーの小森祐史です。

ストレッチは立派なエクササイズの一つですが、運動習慣がある人でも行わない印象があります。

ベンチプレスをしている人も、ランニングをしている人も、トレーニング後にマットで身体をほぐす様子を見ることはそれほどありません。

しかし、トレーナーの立場から申し上げると、ストレッチは筋トレと同じくらい大切な運動です。

というのは、腰が重い、股関節の動きがぎこちない、足首が硬いと感じる。

普段感じている不自由さは、筋力だけでなく柔軟性の低下も原因だからです。

これらの症状を改善するにはストレッチが有効なのですが、ただ筋肉を伸ばせばよいわけではありません。

角度・時間・頻度など、そこには筋トレと同じくルールがあります。

ということで、今回は身体が硬い人でも柔軟性が向上する「ストレッチ」の方法を考えます。

正しいストレッチの方法を知りたい

筋トレは苦手だからストレッチから運動を始めたい

開脚ができるようになりたい

「柔軟性」という言葉が気になる方は続きをお読みください。

そもそも柔軟性とは何か?

柔軟性が向上する方法について考える前に先にお伝えすることが一点。

「身体の柔らかさ」に関してはわかっていないことが多いのが現状で、この先曖昧な表現が多くなるかもしれません。

というのは、筋力やバランス力など他の体力要素と比べて個人差が大きく、統計的なデータが取りづらいため、柔軟性の研究はやや遅れている部分があるからです。

あらかじめご承知おきください。

さて、まずは柔軟性という言葉の意味から本編に入りましょう。

柔軟性とは「関節可動域」または「筋肉の伸張性」のことをいいます。

「関節可動域」とは関節が前後、上下、左右に動くことのできる範囲でRange of Motion:ROMとも呼ばれます。

関節周囲には靱帯・腱・筋肉・関節包などがあり、それらがどの程度強固に関節をサポートしているかによって可動域は決まります。

サポートが弱ければより大きく動くことができ、逆に強固であるほど動きは小さくなります。

例えば、動作上大きな可動域が必要な肩関節は靭帯や関節包のサポートが弱いことが特徴です。

一方、股関節は複数の靭帯や関節包がその安定性を担保していて、脱臼しづらい構造になっています(股関節の動作は大きいようでいて、実は腰の動きで代償されています)。

「筋肉の伸張性」とは筋肉が伸びる性質、またはその範囲のことを言います。

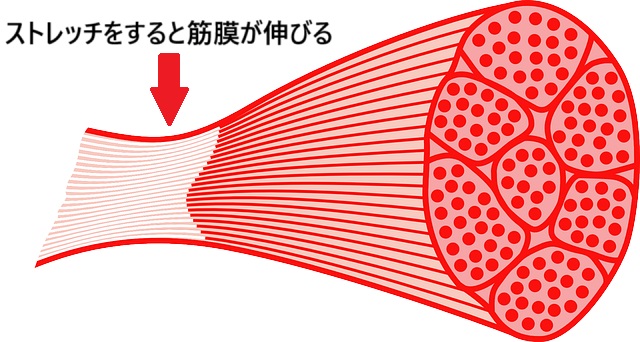

筋肉の周囲にある筋膜は温めたり、刺激を与えることで伸長します。

この筋膜の性質を利用することで筋肉を伸ばす方法がいわゆる「ストレッチ」です。

ストレッチで伸ばすのは筋肉ではなく・・・

身体の柔軟性とは「関節や筋肉がどれだけ広い範囲で動くことができるか」を表す身体的な能力です。

柔軟性はいくつかの身体の組織によって構成されていますが、ここではとくに重要と考えられる要素を紹介します。

◇筋肉

筋肉はそれ自体がゴムのように伸びるわけではありません。

では、体前屈(もも裏のストレッチ)を続けているとなぜ身体が前に倒れるのかというと、それは「筋膜」が一時に伸びるからです。

この筋膜が伸びる性質を利用してストレッチを繰り返すことで、筋節(筋繊維の最小単位)が増えて筋繊維が長くなるので、柔軟性の高い身体ができると考えられています。

◇腱

「腱」とは筋肉と筋肉を繋げる組織で、筋肉の端が骨に付着する部分のことをいいます。

筋肉の力が骨に伝わることで運動が可能になりますが、その調節をしているのがこの組織です。

筋肉が骨を引っ張る力に耐えられるように、抵抗性が強いコラーゲンが多く含まれていますが、同時にバネのように伸び縮みする性質(弾性)を持っています。

例えばジャンプして地面に着地した時に、引き伸ばされたアキレス腱は元に戻ろうとしますが、その性質を利用することでより高くジャンプができるようになります。

◇靭帯

骨と骨を結合し、関節の安定と支持を行うのが「靭帯」です。

動きに対する抵抗力の47%を占めていて、可動域を決める要因の中で最も重要と考えられています。

腱と比べて柔軟性がある一方で、過度に伸長させることで関節の安定性は低下してしまいます。

◇筋膜

上記で説明した通り、ストレッチで伸ばしているのは主に「筋膜」です。

筋膜とは筋肉を取り囲む膜で、筋繊維や血管、神経などを入れる役割をもっています。

滑らかな動きができるのもこの筋膜が筋肉同士を連結させているからです。

柔軟性が高いとどんなメリットがあるの?

身体の組織の中でも、特に筋膜が柔軟性を決める要素であることがわかりました。

では、柔軟性が高い身体にはどんなメリットがあるのか?

とくに皆さんと関係がある点を5つ紹介します。

①疲労と痛みの減少

筋肉が緊張すると血液の循環が悪化し、血圧が上昇。

エネルギーを無駄遣いすることになり、疲れやすくなります。

また、血流が悪化すると酸素や栄養素の欠乏が起こり、細胞に有害な老廃物がたまります。

蓄積した老廃物は痛みを引き起こし、痛みは筋肉の緊張を招くため、痛み→緊張→痛み という負のサイクルが繰り返されることになるのです。

分かりやすい例は「肩こり」が起こる僧帽筋上部です。

僧帽筋上部をストレッチすると血流が改善し、痛みが和らぐことが分かっています。

②筋けいれん(こむら返り)の改善

筋けいれん(こむら返り)は、意図せずに筋肉が収縮する症状です。

その原因は電解質・水分不足などが考えられますが、1日3回の脹脛(ふくらはぎ)のストレッチで改善した報告があります。

③筋肉痛の改善

筋肉痛は「筋繊維・筋膜の部分的な損傷」が原因であり、トレーニング後のストレッチは「筋繊維の修復を助ける」という考えがあります

④傷害の予防

「柔軟性が高いと傷害を予防できる」とはいいきれません。

というのは、怪我の原因は様々だからです。

しかし、関節可動域が最適であると傷害を予防できる可能性はあります。

例えば、ハムストリングスに適度な柔軟性があると肉離れ(にくばなれ)を予防できることがわかっています。

⑤睡眠の質の向上

リラックスは睡眠の質を向上させますが、その方法の一つにストレッチがあります。

筋肉の緊張を緩和させることで副交感神経が優位になり、リラックス状態を作りやすくなると考えられます。

⑥姿勢の改善

猫背や骨盤後傾などの不良姿勢は、ある特定の筋肉が短くなることが特徴です。

短くなった筋肉を伸ばすことで姿勢は改善できます。

さて、理論的な背景をお伝えしたところで、次回は柔軟性が向上する2種類のストレッチについて紹介します。

参考文献:

柔軟性の科学(大修館書店)

みんなのストレッチ 永久保存版 1日3分! 膝・腰・肩 しつこい痛みから解放される(講談社)